テスト

美術美術テスト

美術美術テスト

第149回フランス・アラカルト「ドイツとフランスに暮らしてみて」

今回は、ドイツのハンブルクに11年、フランスのコルマールに3年間お住まいになった会員の辻みち代さんから、お隣同士の国であるドイツとフランスのお国ぶりの違いなどについて、思い出話をまじえながら、お話しいただきます。

★日時:1月22日(土)15:00~16:50

★場所:生駒市セイセイビル4階402会議室

★講師:辻みち代

★参加費:会員500円、一般1000円

★参加申込:sugitani@kcn.jp TEL 090-6322-0672(杉谷)

★辻さんからのメッセージ:「お隣は他人の始まり? 」

2度目のドイツ滞在も4年を過ぎた1989年、夫に突然のアルザスへの転勤辞令が出ました。車でひたすら南下すること800キロ、到着したコルマールは明るく可愛らしい街並みの町でした。ハンブルクのフランス語教室では、「アルザスならドイツ語が通じるよ!」と言われていましたが、ドイツ語を話せたのは同じ建物に住む80代のご夫婦だけで、パン屋さんでcroissantの発音が分かってもらえず、「これではあかん」と一念発起。仏国鉄SNCFのたばこ臭い車両に乗り、ストラスブール大学の「外国人のためのフランス語」の授業に2年間通いました。この結果、町の成人学級で日本語を教えたり、自動車学校にも通ったりして、次第にフランス人との交流も増えました。

アルザスはドイツ領だった時代もあり、ドイツ人と生活ぶりはあまり変わらないかと思っていたのに、例えば食事にかける時間や情熱の違いや、車の修理工場の対応の違いなど、全然違うことが多く、お隣なのになぜこんなに違うのだろう?と戸惑いと驚きの連続でした。

合計14年の欧州での生活を終えて1992年に帰国。生駒に住みドイツ語通訳やガイドの仕事を続けています。「いこま国際音楽祭」ではドイツの音楽家たちの通訳を務め、また毎年12月にはチャリティーコンサートの企画・司会を担当しています。今回はドイツとフランスのお国ぶりや国民性の違いについてのお話や、「ドイツ語ってどんな言葉?」ということにも触れてみたいと思います。

第148回フランス・アラカルト「アルザス、仏独の狭間に輝く特異な地域」

若き日にストラスブールに2年間留学され、その後も何度か訪れているという会員の濱惠介さんから、思い出話をまじえながら、アルザス地方の歴史と文化について、語っていただきます。

★日時: 10月9日(土)15:00~16:45

★場所: 生駒セイセイビル4階 401会議室

★講師: 濱惠介

★参加費: 会員500円、一般1000円

★問合わせと申込先: sugitani@kcn.jp TEL 090-6322-0672(杉谷)

★講師からのメッセージ:

アルザスはフランス北東端に位置し、ライン川をはさんでドイツと接しています。様々な民族が移り住み、多くの戦乱もあったようです。中世以降17世紀半ばまでドイツ文化圏とほぼ重なる神聖ローマ帝国の一部でした。三十年戦争(1618~48)の結果、フランス王国がアルザスの大部分を獲得し、フランス化が始まります。しかし、フランス語は公文書や学校で学ぶ言語にとどまったらしく、住民が日常用いる言葉はドイツ語の方言でした。1871年、第二帝政のフランスは新興国プロイセンとの戦争に敗れ、アルザスを失います。それから第一次世界大戦が終わるまで約半世紀の間、ドイツ帝国領となりドイツ流の近代化が進められ、公用語は標準ドイツ語でした。1919年のヴェルサイユ条約でフランスに復帰しますが、第二次世界大戦の際はナチスドイツの占領を受けています。

アルザスの首都はストラスブール。中心部全体がユネスコの世界文化遺産に登録されているほど華麗で歴史ある街です。ここにはブリュッセルと並んで欧州議会が置かれ、独仏和解と欧州統合を象徴する都市とされています。地図の上でも、アルザスとストラスブールはヨーロッパの中央に位置しているかのように見えます。

残念ながらAlsaceという公式な地域圏名は最近なくなりました。2016年の政令により、ロレーヌ、シャンパーニュ・アルデンヌと一緒になって、現在はグランテスト(Grand-Est)というより大きな地域圏の一部となっています。

私は1971年の秋から約2年間、給費留学生の身分でストラスブールに暮らしました。当時の思い出の数々は、私にとって人生の宝物です。初めての渡仏から今年はちょうど50年。今度のフランス・アラカルトでは、この特異な地域の歴史や地理、独特な文化などについて、私なりの理解と思い入れを語りたいと思います。

第147回フランス・アラカルト「バティスト・レタヨさんをお迎えして―ヴァンデ地方の魅力を語る」

ヴァンデ地方のご出身で、柔道に親しんだことがきっかけで、18歳より日本語を勉強。

11年前に来日、現在奈良にお住いのバティスト・レタヨ(Baptiste RETAILLEAU)さんから、知られざるヴァンデ地方の魅力をたっぷりとお聞きします。

★日時: 3月13日(土)14:30~16:30

★場所: 生駒セイセイビル2階 203・204会議室

★参加費: 会員500円、一般1000円

★定員: 20名 満席になり次第締め切り。

★問合わせと申込先: sugitani@kcn.jp TEL 090-6322-0672(杉谷)

★バティストさんからのメッセージ:

Bonjour à toutes et tous !

Le 13 mars prochain je vous invite à découvrir une contrée de France très méconnue des Japonais (et même des Français) : la Vendée. Département agricole et dynamique du Nord-Ouest de la France, je vous propose une petite balade dans l’espace et dans le temps à la découverte de son histoire singulière (contre-révolutionnaire !), de son terroir et spécialités (le préfou, la trouspinette, la bonnotte, le kamok, …), de ses paysages (le littoral et le bocage vendéens) et ses lieux touristiques les plus connus (le Puy-du-Fou, le Puits d’Enfer, le passage du Gois).

みなさん、こんにちは! 来年3月13日、日本では(フランスでさえも)ほとんど知られていないフランスの一地方ヴァンデのことを紹介したいと思います。ヴァンデはフランス北西部の農業がさかんで活動的な県ですが、その特別な歴史(反革命!)、土地の名産物(プレフ、トルスピネット、ボノット、カモック、…)、風景(沿岸地方、ヴァンデのボカージュ)、そして有名な観光地(ピュイ・デュ・フー、ピュイ ・ダンフェール、グア通路)について知るべく、時空を超えてのそぞろ歩きに、一緒に出かけてみませんか。

画像をクリックすると拡大されて表示されます。

第56回 奈良日仏協会シネクラブ例会

56ème séance du ciné-club de l’Association Franco-Japonaise de Nara

◇日時:2021年2月28日(日)13:30~17:00 le dimanche 28 février 2021

◇会場:生駒市セイセイビル2階206会議室 Ikoma Seiseibiru 1er étage salle 206

◇プログラム:『めぐり逢う朝』Tous les matins du monde, 1991, 115 minutes

◇監督:アラン・コルノー Alain Corneau

◇参加費:会員100円、一般300円

100 yens pour membres et étudiants, 300 yens pour non-membre

◇懇親会:中止 Annulation de la réunion amicale

◇問合わせ:Nasai206@gmail.com tel. 090-8538-2300(予約不要)

≪映画紹介≫

17世紀フランスのバロック時代の音楽家サント=コロンブ(作曲家、ヴィオール演奏者)の人生と、彼に師事して名をなしたマラン・マレとの師弟関係を描いた作品。サント=コロンブは著名な音楽家として名声を博した実在の人物だが、その生涯はほとんど知られていない。物語は彼の音楽を愛する小説家パスカル・キニャールが創造したフィクション。音楽・映像・衣裳・演技・台詞・語りが見事に照応した、アラン・コルノー監督の傑作。音楽と絵画、芸術創造と実人生、演奏家の愛と魂、人間の生の儚さ、愛の残酷さと美しさ、そして世界の神秘……。

アラン・コルノー監督は神秘的な部分を描くのに、谷崎潤一郎の随筆「陰翳礼讃」、溝口健二の映画『雨月物語』と『新平家物語』を参考にしたという。映画の原作者パスカル・キニャールは、ギリシア・ローマから中国・日本の古典に至る古今東西の文学に通じた博覧強記の作家だが、この小説は『今昔物語』を下敷きにしたという。武満徹はこの映画を観た時に「不思議な懐かしさと、親しみを覚えた」と記している。

マラン・マレの役は、青年期は息子のギョーム・ドパルデュー、成人後は父ジェラール・ドパルデューの父子が演じている。37歳で早世してしまったギョーム20歳の時のデビュー作でもあった。

映画を通じて、サント=コロンブが弟子を通じて後世に残したヴィオールの音色に触れ、目に見えないものの存在に想いをはせることができる。音楽家は芸術のために身を投じるのか、人々に聴いてもらうために作品を作るのか、との問いかけもなされている。(淺井直子)

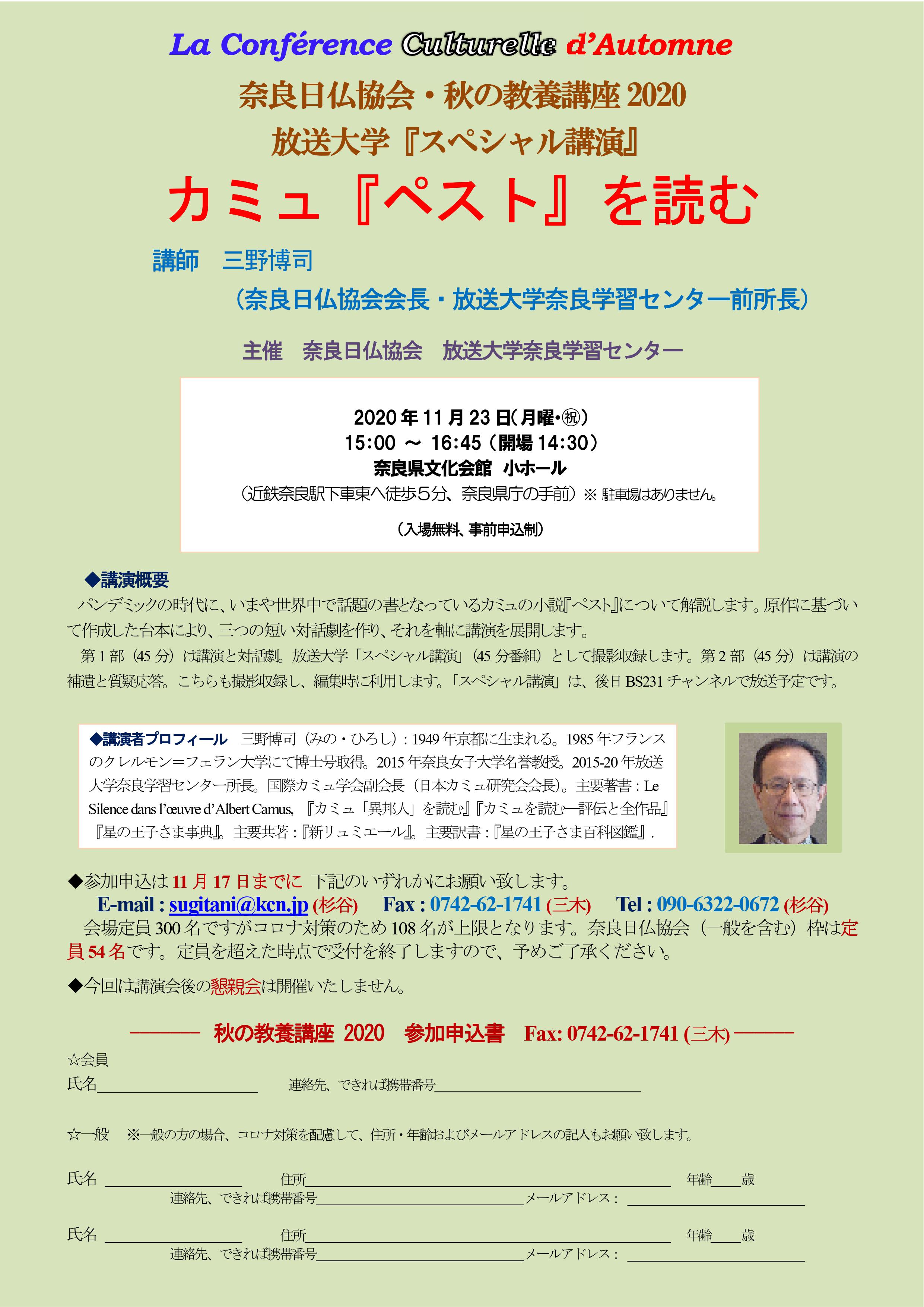

第3回美術クラブ例会 講演「美術の力―逆境の中から誕生した傑作選」

延期が続いておりましたが、いよいよ装いも新たに、美術クラブ例会を開催いたします。

✤日時:12月12日(土)15:00~16:30

✤講師:南城守(絹谷幸二天空美術館顧問・キュレーター)

✤会場:生駒セイセイビル2F 203・204号室

✤会費:会員200円 一般700円

✤定員:20名

✤終了後、有志による懇親会あり。

✤問合せと申込先:sugitani@kcn.jp tel:090-6322-0672(杉谷)

✤南城講師からのメッセージ:

レンブラント、ゴヤ、ゴッホ、ピカソ…

美術史に燦然と輝く17世紀から20世紀の西洋美術の巨匠たち。逆境から生み出された彼らの「この一点!」に焦点を当て、歴史を変えた名作誕生の秘話と真実に迫る。なお、例会後の有志による懇親会では、三密を避けつつ、美術界の動向、人気展覧会、人気美術館のマル秘話を肴にして、清潔に、静かに、愉快に、一献傾けましょう。

画像をクリックすると拡大されて表示されます。

今年度のガイドクラブは10月10日(土)に奈良県桜井市の聖林寺と談山神社を訪ねます。

◆参加費:会員1200円 一般1700円 (要予約、定員14名)

◆案内:ニコラ・マイニさん

◆申込先:Nasai206@gmail.com tel. 090-8538-2300 (浅井)

◆行程

12:30 桜井駅(JR・近鉄)南口集合

12:50 バス乗車

12:58 聖林寺バス停下車

13:10~13:55 聖林寺拝観

14:08 聖林寺バス停バス乗車

14:24 談山神社バス停下車

14:35~16:20 談山神社散策・拝観、多武峰観光ホテル5Fレストランにて休憩

16:37 談山神社バス停乗車

17:02 桜井駅南口下車、解散

17:10 居酒屋「千宝」にて懇親会(有志)

◆行先紹介

【聖林寺】Temple Shôrin-ji

8世紀初頭 (712年) の創建。桜井市の町から少し離れた丘の上に建つ閑静な寺院。お寺の門からは三輪山全体が見渡せる。本堂には子安延命地蔵があり、安産の神として崇敬されている。寺には十一面観音像が安置されている。

Bâti au début du VIIIe siècle. Un temple calme construit sur une colline à l’écart de la ville de Sakurai. Depuis le portail du temple, vous pouvez balayer du regard l’ensemble du mont Miwa-yama. Dans le Hondô (bâtiment principal) se trouve une statue de Koyasu Enmei-jizô que l’on vénère en tant que divinité de l’accouchement facile. Le temple abrite une statue de Jûichimenn-Kannnon.

「十一面観音」Jûichimen-Kannon (Kannon aux onze visages)

8世紀に造られた国宝。この仏像からは周囲のすべてを包みこむような独特の優しい雰囲気がただよい、多くの芸術家や美術批評家が感嘆している。この仏像には謂れがある。かつては大神神社の「大御輪寺」の本尊だったが、1868年の神仏分離令のときに聖林寺に移管された。

Trésor National, datant du VIIIe siècle. De cette statue de Bouddha se dégage une aura de bonté qui semble envelopper tout ce qui l’entoure. Beaucoup d’artistes et de critiques d’art en sont très admiratifs. Cette statue possède une histoire ; autrefois, c’était l’idole principale du temple Daigorin-ji du mont Miwa-yama. Cependant, en 1868 à l’ère Meiji, au moment de la promulgation de la séparation entre bouddhisme et shintoïsme, cette statue a été transférée au temple Shôrin-ji.

【談山神社】Sanctuaire Tanzan-jinja

藤原氏の始祖、藤原鎌足を祭神として祀る神社。鎌足は中大兄皇子(後の天智天皇)とともに、645年の乙巳(いっし)の変で、有力豪族の蘇我入鹿を暗殺。森の中にたたずむ神社の境内には、高さ17 メートルの十三重の塔(678年建立、1532年再建)を擁する。

Ce sanctuaire est consacré à Fujiwara no Kamatari, fondateur du clan Fujiwara, qui, avec le prince Naka no Ôe (futur empereur Tenji), fit un coup d’État en 645 (incident d’Isshi) et assassina Soga no Iruka, membre du puissant clan Soga. Le sanctuaire, enfoui dans la forêt, garde la pagode à treize étages de 17 mètres de haut (construite en 678, reconstruite en 1532).

「けまり祭」Matsuri de kemari

毎年4月29日と11月3日に開催されている。けまりは、平安時代に宮中で行われていた足による古来の球技だが、こんにち参加者は宮廷の伝統的な装束を身に着け、足の甲を使って毬を蹴り、地面に触らぬようにする。

La cérémonie se tient chaque année le 29 avril et le 3 novembre. Kemari est un jeu ancien de balle au pied à la cour impériale à la période Heian, aujourd’hui les participants sont vêtus en habits de cour traditionnels et tapent la balle à l’aide de cou-de-pieds en essayant d’empêcher qu’elle touche le sol.

第146回フランス・アラカルト「鍛冶職人エリック・シュヴァリエさんをお迎えして」

フランスの新聞社が海外で活躍する若手フランス人を顕彰する「希望の星」賞を受賞されたエリック・シュヴァリエさんをお招きしてお話(フランス語と日本語の両方)を伺います。

★日時:9月5日(土)15:00~17:00

★会場:野菜ダイニング「菜宴」 奈良市小西町19 マリアテラスビル2F

★会費:会員1000円 一般1500円 (飲み物付)

★定員:15名(要予約)満席になり次第締切り。

★問合せと申込先:sugitani@kcn.jp tel. 090-6322-0672(杉谷)

★シュヴァリエさんからのメッセージ:

Je suis Eric Chevallier, originaire de Chaumontel, dans le Val d’Oise, près de Chantilly. Je vis à Sakai depuis 2012. J’ai commencé à apprendre le japonais seul puis à l’association Tenri Paris et j’ai fais une licence à l’université INALCO. Je suis arrivé au Japon en 2012 chez une amie à Tokyo, et j’ai travaillé 6 mois à Tahara à Aichi, dans un minshuku. J’ai aidé un forgeron de Sakai pour des traductions et je suis finalement devenu son apprenti pendant 5 ans. Cette forge c’est celle de Sasuke, 22ème génération, et dentoukougeishi en ciseaux de bonsai et couteaux de cuisine. Maintenant je travaille pour la ville de Sakai depuis 2 ans au musée des arts traditionnels, et je fais des missions de promotion touristique avec Osaka Kankou Convention Kyokai et Sakai Kankou Bu. Ce travail me permet de rencontrer des touristes et professionnels français au quotidien et de retourner en France tous les ans pour des événements concernant le Japon. J’ai fondé également en 2017 la marque DeSakai, couteaux et materiel de cuisine traditionnel.

ヴァルドワーズ県、シャンティイの近くのショーモンテルの出身です。2012年から堺に住んでいます。日本語は初めは独習で、次いで天理日仏文化協会で学び、INALCO(フランス国立東洋言語文化学院)を卒業しました。2012年に来日、6カ月間愛知県田原市の民宿で働き、堺の鍛冶場の翻訳を手伝ったことがきっかけとなって、結局弟子入りし5年になります。その鍛冶場とは、盆栽鋏と料理包丁の伝統工芸士である第22代佐助です。今は2年前から堺市の伝統産業会館で、堺市産業振興センターのインバウンドコーディネーターと、時々大阪観光コンヴェンション協会と堺市観光部と連携して観光振興の仕事をしています。その仕事のおかげで、フランスからの観光客や鍛冶職人に毎日のように会っており、日本に関連したさまざまな催しのために毎年フランスへ帰っています。また2017年には、日本料理の包丁や台所用具のブランド「DeSakai」を立ち上げました。