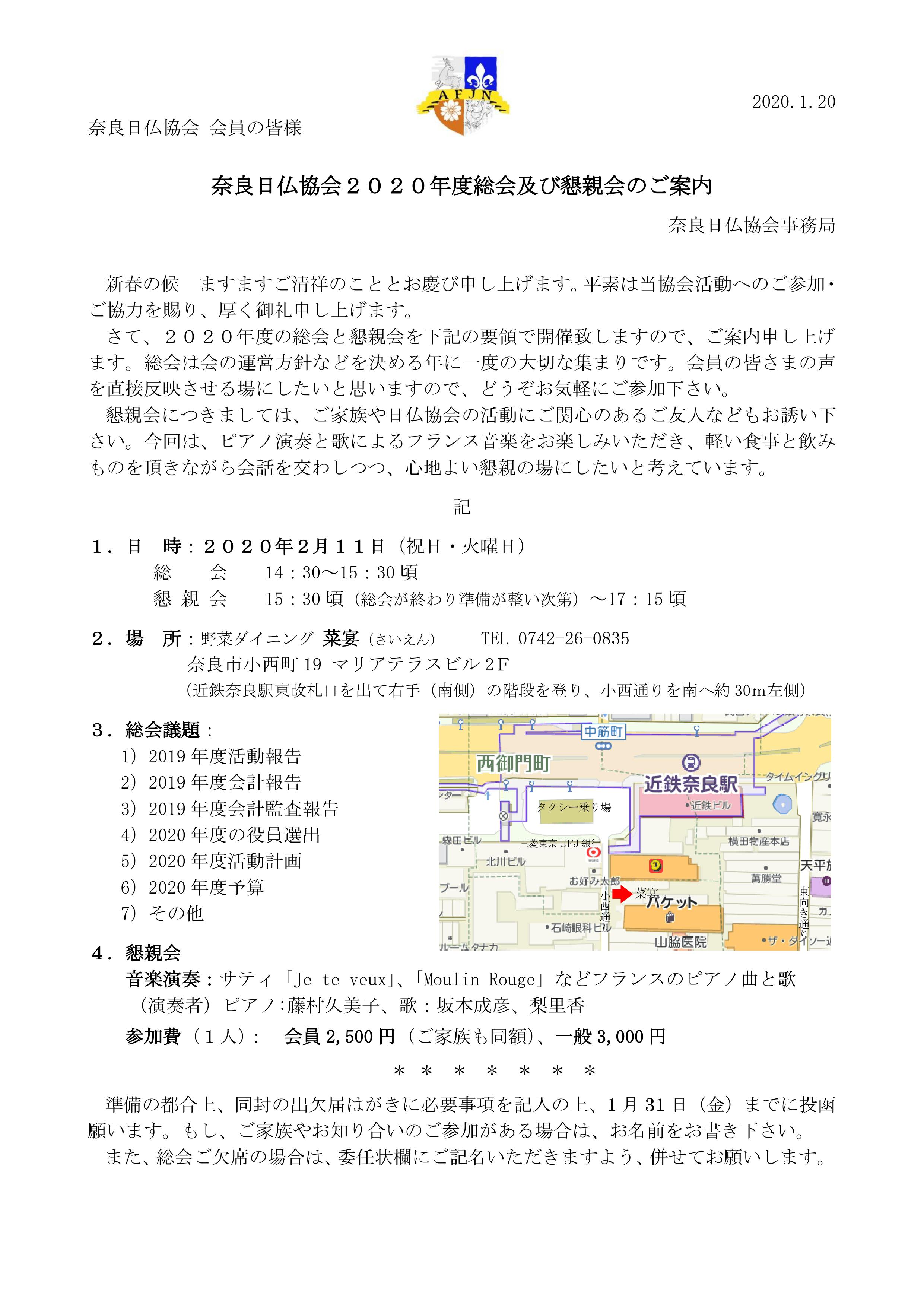

第52回 奈良日仏協会シネクラブ例会の案内

52ème séance du ciné-club de l’Association Franco-Japonaise de Nara

◇日時2019年9月8日(日)13:00 ~17:00 le dimanche 8 septembre 2019

◇生駒市セイセイビル2階206会議室 Ikoma Seiseibiru 1er étage salle 206

◇プログラム:『王妃マルゴ』La Reine Margot, 1994, 160 minutes

◇監督:パトリス・シェロー Patrice Chéreau

◇参加費:会員無料、一般300円

gratuit pour membres et étudiants, 300 yens pour non-membre

◇懇親会:例会終了後「カルメシ茶屋」にて Réunion amicale au restaurant Karumeshi-chaya

◇問合わせ:Nasai206@gmail.com(例会・懇親会とも予約不要)

≪映画紹介≫

彼女は美しいカトリック教徒でフランス王の妹、その名はマルグリット・ド・ヴァロワ。マルゴと呼ばれていた。彼はプロテスタントで礼儀知らず、髭の手入れもあまりせず大蒜と汗の匂いがするといわれている。その名はアンリ・ド・ナヴァール。二人は無理やり結婚させられた。宗教戦争によって引き裂かれたフランスを和解させる必要からの政治的策略だった。シャルル9世、アンジュー公、アランソン公のマルゴの3人の兄たちは、彼女を愛し、愛し過ぎていた。いかがわしくて独占欲の強い愛着だった。それでも彼らはみなその場にいて談笑し踊り、楽しむ風を装っていた。この家族の長はカトリーヌ・ド・メディシス。彼女は子供たちに表裏ある言動と権力への愛着を教えた。しかし8月の猛暑のさ中、憎しみと不安が、やがてすべてを封じこめようとしていた。

『王妃マルゴ』は、制作のクロード・ベリによって長いあいだ温められていた企画で、フランス史やアレクサンドル・デュマの小説に密着するよりむしろ私たちの時代の鏡に移し変えることで、瀕死の状態にある時代映画のジャンルを救い出そうと、当時の紛争(湾岸戦争、バルカン戦争、…)を拠りどころとした作品である。

監督のパトリス・シェローは、ダニエル・トンプソン(シナリオ)と協力して、センセーショナルな現代性全体をぼかすために、元の小説から本質のみ引きだして翻案し、欲望や神経症として際立たせ、源にある文学だけでなく、属しているジャンルをも超越した。フランス映画史において、このジャンルをまだ到達したことのない高みにまで押し上げ、画面を深紅の赤の血しぶきでぬらし、フレームに嘔吐をもよおさせるような悪臭を散りばめた。

シェローは、『ゴッドファーザー』のようなシチリア島の一族の物語という自らの主題に取り組み、ゴヤの絵画のように美しく、スコセッシの映画のように激しい、バロック的で暴力的な映画を誕生させた。彼は、デュマの小説を練り上げて、マルグリットの人物像をロマンチックというだけでなく、性愛と淫欲を抱いた複雑で熱狂的な女性像に仕立てながら、王国の退廃的で、きな臭いヴィジョンを作り上げた。(ピエール・シルヴェストリ)

Elle est belle, elle est catholique, elle est la sœur du roi, elle s’appelle Marguerite de Valois. Son frère l’a surnommée Margot. Il est protestant, on dit qu’il est mal élevé, mal rasé, qu’il sent l’ail et la sueur. Il s’appelle Henri de Navarre. On les marie de force. C’est une manœuvre politique : il faut réconcilier les Français déchirés par les guerres de religion. Ils sont trois frères, le roi Charles IX, Anjou son cadet et Alençon le plus jeune. Ils aiment Margot, ils l’aiment trop, d’une passion équivoque et possessive. Pourtant ils sont tous là, ils rient, ils dansent, ils font semblant de s’amuser. Le chef de cette famille, c’est Catherine de Médicis. Elle a appris à ses enfants la duplicité et l’amour du pouvoir. Mais dans la canicule de ce mois d’août terrible la haine et la peur vont bientôt tout étouffer.

Projet de longue date impulsé par Claude Berri, La Reine Margot cherche moins à coller au plus près de l’histoire de France ou au roman d’Alexandre Dumas qu’à sortir le genre moribond du film d’époque en le transformant en miroir de notre temps, l’œuvre prenant appui sur des conflits de l’époque (guerre du Golfe, guerre des Balkans…) afin de voiler l’ensemble d’une modernité fracassante.

Ne retenant du roman éponyme que l’essentiel, l’adaptant, le modelant à ses envies et ses névroses, Chéreau, aidé par Danielle Thompson au scénario, transcende non seulement sa source littéraire mais également le genre auquel il appartient, le propulsant à des cimes encore jamais atteintes dans le cinéma français, éclaboussant l’écran d’un rouge écarlate et empuantissant le cadre d’une fragrance nauséabonde.

Abordant son sujet comme une véritable saga sicilienne, Chéreau accouche d’un film baroque et violent, beau comme un tableau de Goya et brutal comme un film de Scorsese. Il malaxe le roman de Dumas pour en faire une vision décadente et sulfureuse de la royauté, faisant du personnage de Marguerite non plus une figure romantique mais un portrait de femme complexe et fiévreux, sentant le sexe et la luxure.